32岁女子银行辞职去大专,学历低又遭解聘

摘要:社交媒体上,大专院校曾是职场人士想要转换赛道、实现“Work-life Balance”状态的避风港。这条路径因其稳定、悠闲而显得相当诱人:公办专科有编制,每年有固定的寒暑假,进入的门槛也不高。

但围城内的从业者们很快更新了故事的另一面:疫情之后,专科院校无论是辅导员、行政还是专任教师,所面临的压力与任务成倍增加。加上近几年,专科院校开始了“院校层次升级”,有学校为了达到具有硕士及以上学位教师相关占比,对非编制人员进行裁员。

当专科院校之间形成以“升格”为名的竞争,老师们被迫裹挟其中。曾经明晰的退路变得雾蒙蒙一片,他们不知道尽头是什么。

文|殷盛琳 编辑|王珊瑚

突如其来的解聘

直到现在,回想起被解聘的场景,陈冰还是觉得相当荒诞——作为学校组织部的行政人员,那份决定她职业命运的“加密文件”,还是她亲手拿回部门找领导批签的。

谁知两个月后,2024年8月,她自己也成了那份“三年行动方案”的执行对象。政策解读会上,这所全日制大专的领导告诉他们,方案要求三年内逐步优化单位编制外人员。研究生学历的老师可以留下,本科学历的,有一个折衷方案,“让我们去参加职业技能大赛,拿到前6名,可以考虑给我们设岗招考。但是我后来也去试了,也拿到了(名次),最后还是没有进编。”

那次会议涉及到几十个人,都是同工同酬的员工。最后,本科学历的老师都没能留下。被通知解聘后的几个月,陈冰签署了解聘通知,领取了补偿金,去年12月中旬正式离职。将离校手续单盖满章,上交工牌后,她还给待了三年的办公室拍了段视频留念。

陈冰很恍惚,也有许多无法解开的疑惑。

“当时进来的时候跟我们说,同工同酬跟在编的没有什么差距。”陈冰说,她在职的三年里,无论在职称晋升、调整社保基数还是逢年过节发东西方面,和在编员工都是一样的。学校也有许多安稳退休的同工同酬老职工,正常领取退休金。她原本以为自己也会沿着这样的路径走下去。

展开全文

进入高校做行政之前,她在银行工作过几年,工作强度很大,一周里几乎只有一天可以在晚上7点下班,其他时候都得延迟到10点之后。陈冰记得加班最夸张的一天,她早上6点结束工作,9点又要准时打卡。

身体率先亮起了红灯。她无论佩戴什么首饰,皮肤都会过敏,去医院检查出免疫力低下。她决定从银行辞职,“找一份比较轻松的工作”。和许多逃离高压职场的打工人一样,在筛选一番后,她也将目光聚焦在看起来稳定又轻松的公办专科院校。2021年12月,她应聘到这家公立大专组织部的行政岗,和学校直签了3年的劳动合同。

没想到合同期还没满,就等来了解聘通知。和她同样被解聘的有20多人,基本都在30多岁。涉及到不同分院和部门,有行政,也有专技岗。共同点之一是,学历都只有本科。

她后知后觉,一些不稳定的信号其实早有发生,只是大家待在“温水煮青蛙“的环境里太久,丧失了应有的警觉。

“最简单的一个导向是现在很多学校在合并”,陈冰说。院校合并是为了更好地“升格”:中专要升大专,大专要升职业本科,学院想“摘帽”成大学,大学想继续建设特色学科,“永远有方向让你不停地往上卷”。

她所在的大专也不例外。三年中,加班的频次是不断增加的,“行政岗要求越来越细,喜欢拿现在的要求去补以前工作的漏洞。”

陈冰觉得他们这批本科学历的老师成为最早出局的人,可能因为学校基于升格的考量。“在升职业本科的过程中,对师资是有考核的,要达标。”根据教育部制定的《普通本科学校设置暂行规定》,称为学院的院校专任教师中具有研究生学历的教师占比应不低于30%,称为大学的专任教师中具有研究生学位的人员比例应在50%以上。

陈冰还算是其中幸运的那个——至少她是本地人,爱人的工作稳定,可以支撑小家庭正常运转。

有些同事的生活不可避免地陷入动荡:为了工作,举家搬迁到这座城市的同事,再次面临漂泊;在学校附近贷款买房的人被迫收入中断;卖掉其他城市的房子,说服爱人调动工作,孩子办理转学手续的同事,不知该怎么挽回损失。

如果这次失业的经历有什么经验可言,陈冰说,那或许是,没什么地方是能供人“旱涝保收、彻底躺平”的了。

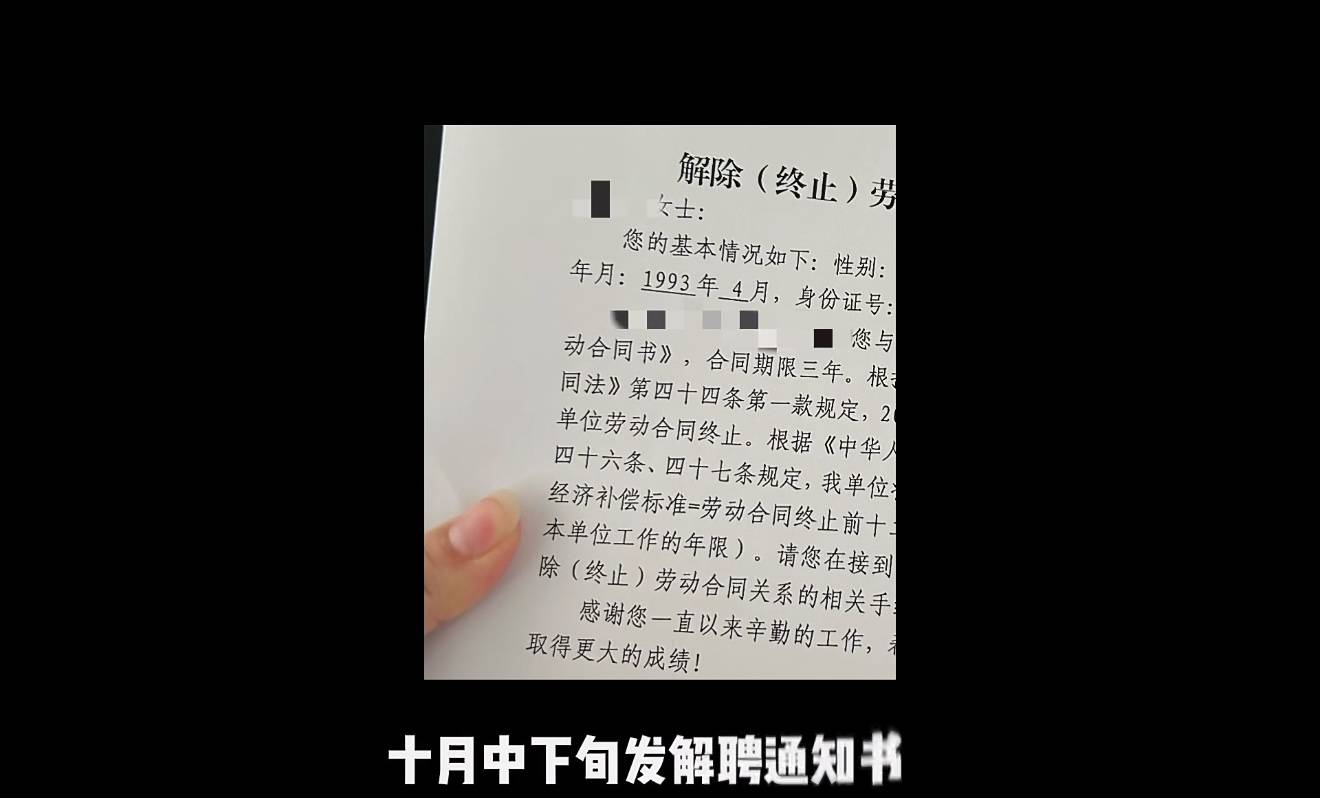

陈冰收到的解聘通知 讲述者供图

升格竞赛

根据公开资料,陈冰所在的公办专科为了能顺利升级成职业本科,计划与另外两家专科院校“合并”,目前仍在推行阶段。通过合并的法子实现院校“升格”,在全国范围内有多个成功样本。

2021年初,教育部就印发了《本科层次职业学校设置标准(试行)》的通知,从办学规模、专业设置、师资队伍、科研与社会服务等多个方面规定了升格职业本科所需要达到的条件。当年共有9所院校以合并转设的方式升格职业本科。截止到2024年12月初,教育部正式批准设置了56所本科层次的职业学校。

最近几年,申办职业本科,已经成为专科院校发展的新方向。“升格”比拼也将专科院校裹挟进一场不断内卷、挤压的竞赛。

最显而易见的标准是“硬件”。如占地面积、设备、专业。一位北方城市专科院校的老师说,他们学校为了达到“升格”职业本科所要求的占地面积,开始“在犄角旮旯攒地”——之前租出去的收回来,不在乎的也算上,不再招人的小学用地申请划归到学校。

为了“对接国家和区域主导产业、支柱产业和战略性新兴产业设置专业”,她所在的专科院校今年新开设了人工智能专业,老师和学生一样新。

另一些标准的竞争相对模糊,但也因此更加激烈。

前专科院校辅导员申雪经历过软性指标“内卷”带来的变化。她2019年本科毕业,之后留学英国。等2020年她毕业时,疫情蔓延,稳定的体制内成为身边留学生最向往的职业。她回到家乡,浙江一座二线城市工作,应聘到一所公立大专的辅导员岗位,如愿获得象征稳定的编制。

有限的职业经历里,申雪记得自己那会儿经常会被拉去充当凑数的“标本”,配合不同部门完成培训任务。相同的急救培训,他们重复做了4次。院校升格论证报告中,这些也可以成为“锦上添花”的一项。

学校为了创新管理模式,在相关省级评选中获奖,安排辅导员对学生的心理问题实行“楼栋负责制”。即一位老师负责指定楼栋学生。但真正出现问题,依然需要对应学院的老师去解决。“你不得不担任双重工作”,申雪说。

有次凌晨,她接到所在学院同学打来的电话,有个男生疑似在江边吃了几十颗头孢,喝了白酒。申雪立刻开车带着男生的两个好朋友去找人,她们开车到江边,沿着江岸边一点点找,终于发现了男生的踪迹,把他送到医院洗胃。

随后,根据机制,申雪要打电话给负责该男生所在楼栋的责任辅导员跟进。她只好大半夜把对方叫醒,说明情况。

学校还规定,辅导员必须把每个月和学生的谈心记录录入系统,数额要求也逐年上升——从一开始一个月要录入20篇,到后来一个月录入40~60篇。谈心记录也被纳入了辅导员的KPI评定标准。

除此之外,为了在科研与社会服务层面有更多成果优势,她所在的专科院校也会让辅导员去参加各类竞赛。包括作为指导老师,带学生参加创新创业大赛。荒谬的是,作为辅导员,她需要跟专业老师抢学生,毕竟“任何学校都一样,好的学生都只是那一点比例,大家都会抢那一批好学生。”申雪说,有时这样的竞争会导致辅导员和专任教师之间关系尴尬。

在专科院校待了三年多,申雪觉得如今的高校更像是公司,“整个学校的最终目的在于完成一个KPI,得到一些产值”。大专想往上升职业本科,就需要那么多的比赛成果,需要老师去完成这个KPI。她所在的学校为了卷指标,一开始允许研究生学历报名的专任教师岗位,后面升级到了博士学历,“每年的课题数量也都有要求”。

作为辅导员,她感受到的压力是另一种——无意义、重复性事务的增多,她感到自己陷入停滞。

被裁员后,陈冰反复推演这几年的经历,觉得专科院校的升格竞争是一种必然。“它如果踩不上职业本科的这个浪潮的话,很可能被时代抛弃。”她说,学生越来越少,在择校时,大家的选择顺序也根据学校层次来:普通本科、职业本科、最后才是大专。像学校这样的差额拨款事业单位,除了财政拨款,另一部分收入来源于学生缴纳的学费,如果招生层次不占优势,这部分收入会明显下滑。

不过,学校想升格,就需要“齿轮”加速运转,压力逐层下压,最终转移到了基层员工身上。

插图 IC photo

围城内外的进与退

李青在北方一家高校做了三年行政,正好赶上了学校的“升格”过程。她刚入职时,学校还是专科,当时她打算在轻松的氛围里赚点钱,顺便考博,做个过渡。

结果入职后才发现来错了地方,“我记得当时一整个暑假都没放假,要求随叫随到,相当于5+2,白加黑。”经过一年昏天黑地的加班,学校终于升格成了本科层次,调整了管理结构,原先的领导层换掉了,各种机构开始改革,新的规章制度也需要重新修订。

但作为工作人员,他们并没有因此受益。李青说,福利待遇没有变好不说,反而评职称变得更难了。因为各项标准都得对照本科院校的标准来。

事实上,内卷不只存在于期待升格的大专院校,这两年,民办本科的老师们也开始感受到水温在变化。学生数量本就在减少,还要被更多升级后的职业本科分流,他们的招生压力骤增。

和陈冰的经历相似,许言也曾在银行系统工作,疫情后,他们变相降薪,任务量也逐渐增加,一个人干两个人的活。每个人头上都有一些手机银行、信用卡、保险、存款的任务,还有临时性的,推销ETC卡的任务也得完成,成了绩效考核的一部分。

许言后来常常感到心悸,疲惫,干脆从看似光鲜的国有银行离开,加入了一所民办本科做老师。最初两年,这里和她设想中轻松的高校生活差不多,“基本就是上课,然后教学材料整一下,没有特别多的其他事。”她会在课堂上加入自己此前的职场经验,享受“一朵云推动另一朵云”的过程。

但从去年开始,民办本科也被迫内卷了起来。他们面临本科评估,如果不达标,会被要求整改,从而对招生产生影响。繁琐的任务也多了很多,没课的时候,老师会安排培训,每个教研室也会要求教师必须参加教学竞赛,以及各种课题的申报。“不是你想不去就不去的,每一个活动都特别费精力”,她说。

她的很多同事都在焦虑,是不是评估之后会变相裁员。“老师都有一个基础课时量,如果学生变少,给你排的基础课时量不够,就会说你工作量不够。”许言说,此前想“躺平”的愿望几乎已经无法实现了,她打算再次辞职,跳出高校的围城去看看,重新探索自己的人生。“你必须结束掉这个,才会有一个新的开始。”她说。

申雪比她更早做出决定。今年春天,她从辅导员岗位上辞职,重返欧洲,目前在德国一所社会学校里参加项目,体验他们的社会教育如何进行。她暂时没有明确的规划,也许会读博,也许会在当地先找份工作。总之,比起重复性劳动,以及虚幻的稳定,她更享受此刻,每天都有新的奇遇。

陈冰被迫离开这座围城后,倒是更向往起稳定来。她今年32岁,作为已婚已育的中年女性,她发现自己的职业选择越来越少。已经失业半年多,陈冰的家人很包容,没人催她出门工作。反而是她自己更焦虑,投了30多份简历也没能找到合适的工作。

她想提升自己的学历,但发现收益有限,如果在国内读研究生,毕业时已经35岁,考公受限,也接近企业招聘的年龄红线。她甚至研究了去白俄罗斯读“水硕”的可能,因为不确定性选择了放弃。

这段时间,陈冰频繁参与考公考编,她说自己目前已经进入到一家事业单位的考察环节,在等待公示。她希望这次真的能“稳定”下来。

(应讲述者要求,文中人物为化名)

评论